“Il Musicista Perfetto”: una monografia che svela il mistero di Charlie Parker

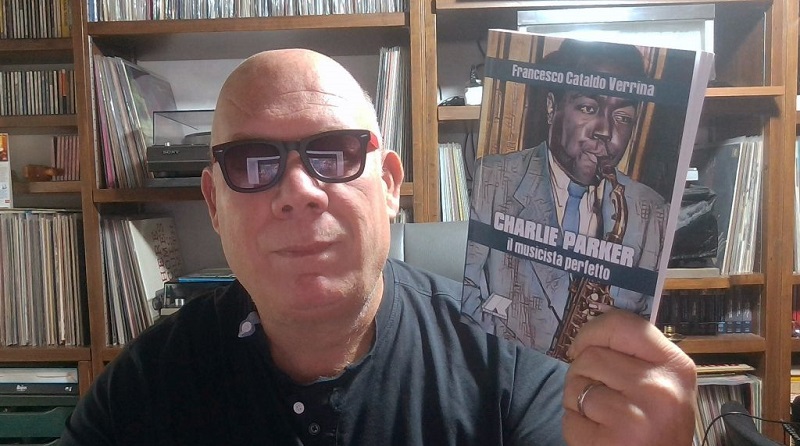

É disponibile da qualche giorno sul mercato il nuovo libro di Francesco Cataldo Verrina, che ho incontrato in redazione e con il quale ho scambiato due chiacchiere, senza formalismi di sorta.

D. Iniziamo con una domanda fondamentale. Qual è stata l’ispirazione principale per scrivere «Charlie Parker, Il Musicista Perfetto»?

R. L’ispirazione per questa monografia affonda le radici in un lungo percorso di riflessione sull’eredità di Charlie Parker, una figura centrale nel panorama jazzistico, ma al contempo complessa e controversa. Intendevo esplorare non solo la sua vita e la sua arte, bensì anche quegli aspetti trascurati da altre analisi, cercando di svelare il suo genio creativo attraverso un approccio narrativo differente. Parker rappresenta un territorio minato, dove già molti hanno tentato di lasciare il segno, ma dove ritengo che vi siano ancora dettagli significativi da scoprire.

D. La tua affermazione riguardo a Parker come un «mistero da risolvere» sembra affascinante. In che modo questa idea si riflette nel tuo metodo di ricerca e scrittura?

R. La mia ricerca si è concentrata sull’idea di Parker come un palcoscenico di complessità e contraddizioni. Ho cercato di adottare un approccio quasi investigativo, analizzando non solo le sue esibizioni e le sue composizioni, bensì anche il contesto sociale e culturale in cui operava. Ciò mi ha portato a considerare la sua vita come un mistero, ricco di colpi di scena e di sfide, il cui epilogo ha avuto un impatto duraturo sulla musica e sulla cultura.

D. Hai sottolineato l’assenza di Parker dalle scene italiane. Qual è il significato di questo aspetto nella tua analisi?

R. L’assenza di Parker in Italia, nonostante le opportunità offerte dalle tournée europee, costituisce un elemento chiave per comprendere la sua figura. Essa riflette non solo le sue problematiche personali, ma anche le barriere culturali e sociali del tempo. Parker non ha mai suonato in Italia e la sua mancata presenza crea un alone di mistero, rendendolo ancora più affascinante agli occhi degli appassionati.

D. nel libro menzioni l’uso di sostanze stupefacenti e l’autodistruzione di Parker. Come questi temi influenzarono la sua percezione artistica?

R. La relazione tra genio e autodistruzione risulta antica quanto la storia dell’arte stessa. Parker incarna questo paradigma in modo drammatico; la sua vita venne segnata da una continua lotta interiore, amplificata da esperienze traumatiche e dall’uso di sostanze. Se volessimo usare un’espressione paradossale: Charlie Parker fu un «drogato felice», ossia un profeta della devianza, tanto che per i pusher del quartiere era diventato una sorta di endorser, un promotore indiretto delle sostanze stupefacenti; molti jazzisti dell’epoca tentarono di emularlo in questo precipizio verso un’autodistruzione annunciata, che pose fine all sua esistenza a 35 anni non ancora compiuti. Tuttavia, questa autodistruzione non deve offuscare il suo talento, piuttosto, deve essere considerata come una parte integrante della sua sperimentazione sonora. Le umane debolezze di Parker – droga, sesso, cibo ed alcool – unitamente alla sua genialità, hanno generato un’arte che è al tempo stesso sublime e tragica.

D. In che modo Parker ha reinventato la sintassi e la morfologia della musica jazz, come affermato da Arrigo Polillo?

R. Parker ha rivoluzionato il linguaggio jazzistico attraverso una nuova concezione di improvvisazione e armonia. La sua capacità di elaborare frasi melodiche complesse e di fondere stili diversi ha portato alla nascita del bebop, una forma espressiva che ha ridefinito le regole del gioco, cambiando per sempre il destino del vernacolo afro-americano, non a caso, viene indicato come jazz moderno. Parker, non solo ha cambiato il modo di suonare il sassofono, ma influenzato e continua ad influenzare) generazioni di musicisti, rendendo il suo approccio una sorta di lingua franca per gli artisti jazz del futuro.

D. Hai accennato a possibili comparazioni tra Parker e artisti visivi come Monet e Van Gogh. Quali parallelismi ritiene più pertinenti, considerando le loro condizioni di vita?

R. Le affinità tra Parker e questi artisti sono molteplici, ma il paragone con Van Gogh assume un significato particolare. Entrambi, nati in condizioni di disagio e precarietà economica, hanno trasformato le loro difficoltà in arte. Come Van Gogh, costretto a dipingere autoritratti e paesaggi per necessità, Parker ha dovuto lottare contro l’indigenza, impegnando il suo sassofono e suonando in locali di infimo ordine per sopravvivere. Entrambi hanno condensato in pochi anni una genialità inarrivabile, scardinando le vecchie regole del settore artistico di pertinenza ed imponendone di nuove.

D. Nel tuo libro, si descrive l’infanzia di Parker e il suo percorso evolutivo. Quali sono stati gli elementi determinanti nella sua formazione?

R. La vita di Parker è iniziata «dalla parte sbagliata della ferrovia» a Kansas City, un ambiente ostile per gli afro-americani. L’abbandono del padre ed il lavoro notturno della madre determinarono un contesto di difficoltà, ma anche di opportunità. Il giovane Parker, poco incline agli obblighi, marinava la scuola, girando per i locali della città, ascoltando ed imparando dai maestri dell’epoca.

D. Come è avvenuta la sua affermazione nel mondo del bebop?

R. Dopo aver fatto esperienza in diverse orchestre, Parker ha intercettato quella scintilla creativa che l’ha portato a coniare uno stile jazzistico del tutto inedito, diventando l’icona stessa del bebop. La sua capacità di innovare e di sperimentare l’ha spinto a trovare la sua dimensione musicale, soprattutto sulla Cinquantaduesima Strada e al Three Deuces, dove ha definito uno specifico sound, divenendo un punto di riferimento per i nuovi bopper.

D. Nel tuo libro, menzioni la poetica di Jack Kerouac ed il suo racconto sulla nascita del bebop. Cosa pensi di questa visione romanzata?

R. La visione di Kerouac, che descrive la nascita del bebop come un’improvvisa folgorazione, appare affascinante e poetica. L’idea che Gillespie, Parker e Monk avessero ascoltato un suono «sbagliato» che avrebbe dato origine ad un nuovo linguaggio musicale, diventa una metafora potente. Kerouac, come Parker, ha cercato di tradurre la sua esperienza in arte, sviluppando una connessione profonda tra musica e scrittura.

D. Per sottolineare la genialità di Parker – come già detto – fai una comparazione con artisti visivi. Ora, vorrei soffermarmi sulla sua interazione con figure come Miles Davis e Charles Mingus. Come descriveresti il rapporto tra questi giganti del jazz?

R. L’amicizia, o presunta tale, tra Charlie Parker, Miles Davis e Charles Mingus era un crogiolo di rispetto reverenziale e di dialettica artistica, talvolta aspra e polemica. Quando Bird suonava, il mondo degli uomini sembrava piegarsi al suo volere, e persino i suoi contemporanei più illustri, come Davis e Mingus, manifestavano una profonda ammirazione per la sua maestria. Come dire che, se non ci fosse stato, avrebbero dovuto inventarlo, La sua influenza fu tale da aver plasmato il corso del jazz, fungendo da catalizzatore per le innovazioni altrui.

D. Oltre alla sua musica, la sua vita quotidiana era nota per essere imprevedibile. Ci sono aspetti meno conosciuti della sua personalità che meritano di essere esplorati?

R. Assolutamente. Al di là degli eccessi che spesso lo accompagnavano sul palco o in studio, la routine quotidiana di Charlie Parker riservava sorprese che sfioravano il lecito e il surreale. Un aspetto meno noto, ma profondamente radicato in lui, era un amore sfrenato per i cavalli. Frequentava assiduamente i maneggi della sessantacinquesima strada, dedicando ore a un dialogo silenzioso con questi nobili animali. Per un periodo, possedette persino un Palomino, un cavallo dal mantello iridescente-dorato, un colore noto in Spagna come «Isabela». L’unicità di Bird si manifestava anche in gesti eclatanti, come il tentativo di condurre il suo cavallo all’interno di un locale nel cuore di New York. Questi frammenti esistenziali, così come le sue produzioni discografiche, nel libro vengono documentate ed analizzate nella loro interezza.

D. Il cofanetto «The Complete Savoy And Dial Studio Recordings» costituisce un punto di riferimento cruciale. Potresti illustrare l’importanza di certe etichette e di questa raccolta specifica?

R. La raccolta «The Complete Savoy And Dial Studio Recordings» rappresenta una pietra miliare per chiunque voglia addentrarsi nell’universo di Charlie Parker. Esso racchiude non solo i cataloghi completi delle etichette Dial e Savoy, che seguirono da vicino l’evoluzione del sassofonista fin dai suoi esordi, ma anche tutte le sessioni di studio dal 1944 al 1948. La Dial, eccentrica etichetta gestita da Ross Russell, registrò Parker in momenti di difficoltà a Los Angeles, mentre la Savoy, ossessionata dall’acquisizione dei migliori talenti jazz, catturò la celebre sessione di «Koko» prima del suo viaggio verso Ovest. Il ritorno di Parker a New York vide una continua contesa tra le due etichette, con la Savoy che riprese meticolosamente tutte le sedute, incluse le false partenze. L’inclusione di questi frammenti, sebbene a volte fastidiosa per le ripetizioni, venne ritenuta illuminante da produttori come Orrin Keepnews, in quanto offre uno spaccato inedito del processo creativo.

D. Tu definisci questo cofanetto come «la prima ed ultima parola sul bebop». Potresti elaborare questo concetto?

R. In un certo senso, l’economicità delle etichette Dial e Savoy contribuì a forgiare la magia improvvisativa di Parker. Per evitare il pagamento di royalties, incoraggiavano il sassofonista a proporre composizioni originali, spesso basate su strutture armoniche preesistenti. Parker generava melodie di otto o dodici battute su cambi di accordi esistenti, trasformando standard come «I Got Rhythm» o «Cherokee» in nuove creazioni. «Koko», ad esempio, si fonda sugli accordi di «Cherokee». Questo approccio, unito alla sua straordinaria abilità, definì l’essenza del bebop. Il cofanetto, con «Billie’s Bounce» e «Donna Lee», documenta un Parker al culmine del suo splendore, con le corse vertiginose nel registro superiore ed un tono perfetto che rendono ogni assolo una rappresentazione mozzafiato del suo genio. Un documento sonoro che racchiude l’inizio, la fine e l’essenza di una rivoluzione jazzistica, con giganti come Dizzy Gillespie, Bud Powell, Max Roach, Miles Davis e Charles «Yardbird» Parker schierati in un assetto da guerra sonora.

D. Hai scritto che con la Verve la sua luce parkeriana iniziò ad affievolirsi. Cosa accadde in quel periodo?

R. Con il passaggio alla Verve, Parker iniziò a registrare standard, un repertorio che, sebbene valido, segnò un cambiamento nel suo approccio. In questo contesto, la sua luce, pur rimanendo brillante, sembrò perdere parte dell’intensità e della purezza innovativa che aveva caratterizzato le prime registrazioni con Savoy e Dial. Le sessioni con la Verve, pur offrendo interpretazioni raffinate di motivi conosciuti, non raggiunsero la medesima carica esplosiva e la stessa urgenza creativa che avevano definito il periodo bebop più puro. Nel turbinio di un decennio, fra i molteplici problemi personali che sovente lo allontanarono dalle scene e dagli studi di registrazione, Parker manifestò la sua grandezza, un’eredità che nessuno, dopo Louis Armstrong, era riuscito a proporre con tale penetrante originalità.

D. Infine, quale messaggio principale speri che i lettori traggano dalla tua monografia?

R. Spero che i lettori possano percepire Charlie Parker non solo come un musicista «perfetto», ma anche come un essere umano complesso e vulnerabile, ma, attenzione, mai soggiogato dalla vicissitudini: ne aveva sempre il controllo, perfino l’uso di stupefacenti era consapevole e voluto. Charlie Parker in quegli anni fu un esempio negativo per molti giovani jazzisti, poichè sembrava dire: l’uso degli stupefacenti amplia lo spettro percettivo della musica. Il viaggio artistico di Bird si sostanzia come testimonianza di resistenza e di liberazione, umana ed artistica, ma anche di come le sfide personali possano influenzare profondamente il processo compositivo ed esecutivo, perfino negativamente. In definitiva, auspico che questa monografia non solo non venga percepita come un’ulteriore celebrazione della la grandezza di Parker, ma che possa stimolare una riflessione approfondita sul suo linguaggio musicale e sulla capacità di tradurre in suono le complessità dell’esistenza. La discografia parkeriana, analizzata nel libro con ampi dettagli di natura musicologica e strumentale, infatti, non rappresenta solo una raffigurazione estetica della della bellezza, ma anche un’indagine analitica espressa attraverso un’armonia che alterna momenti di sublime lirismo a dissonanze che evocano il tormento interiore, nonché ironia, assertività ed urgenza di arrivare. L’eredità di Parker risiede nella capacità di aver saputo trasformare il dolore in arte, elevando le imperfezioni della vita ad una forma di espressione creativa e ad una capacità di messa in scena, jazzisticamente, non ancora eguagliata.